- ホーム

- トピックス

そば打ち道具の工房探訪

古くからの家具産地、広島府中

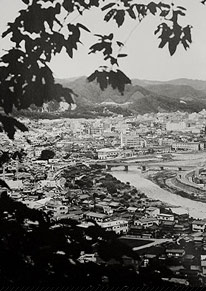

工房がある場所は、広島県の東部に位置する府中市。三方を山に囲まれ、中央に芦田川が流れる自然に恵まれた町。 古くから、山陰と山陽を結ぶ石州街道沿いの宿場町として栄えていました。

この地で家具作りが始まったのは、今からおよそ300年前で、その時代から脈々と技術が受け継げれ、

大正時代以降には、町に百数十軒もの箪笥職人が軒を連ね、1日中ノミやカンナを使う音が絶えなかったと云います。

その品質の良さと技術の確かさから、府中家具は次第に全国的にも知られるようになりました。

今回訪ねさせてもらった工房は、家具作りをされながら、その卓越した技術を使ってそば道具も作られている職人さんの工房です。

「いかに直線を出せるか。」

職人さんからまず教えいただいたのは、「そば打ち道具は、いかに正確な直線を出せるかにかかっている」と言うこと。

「まっすぐな直線を作れれば、それはイコール、綺麗な円形を作れるということ。」

一見簡単そうに思えますが、これを材や天候によってまったく違う顔をする天然の木材で実現することは、とても難しいことだそうです。

しかし、この職人さんはその難しさの中で、さらに極限の精度にまでこだわっておられました。

金物である刃物の場合、一般的に誤差は「約6/100mm」くらいと言われるのに対し、これを木材で誤差「約2/100mm」まで追求されているそうです。

そのために、使用する木材の乾燥度合いを丁寧に見極めながら、それでも曲がってしまう木材を、専用の機械と格闘しながら、

長年の経験で身に付いた技術で、"まっすく"な材に仕上げていかれていました。

改良改良また改良。そして、最後はやはり「人の手」

まっすぐに仕上がった木材は、職人さんが思考錯誤の末になんどもなんどもを改良加え独自に開発した機械を駆使しながら丸く加工され、

そして研磨を幾つかの工程に分けて丁寧に行われます。

もう見た目は、恐ろしく美しいまんまるの麺棒。

進化し続ける機械工程が終わった段階で既に十分使える状態ですが、最後はやはり人の手作業で丁寧に確認するんだそうです。

「木材の中でも部分部分によって、実は微妙に堅さの違う箇所があるんです。

きちんと仕上がっているかどうかは、必ず人の手で確かめます。」とは、職人さんの一言。

これだけやって初めて、使い手の両手に馴染む麺棒ができあがるんですね。

こね鉢は最新の技術で

他の人気商品「こね鉢」は、「木どり」から始まり「積層」「NCでの削り」、そして「研磨」を何度も行いながら作るので、

製作にはなんと約1カ月もかかってしまうとのこと。

そして、途中に木の固まりから削り出してこね鉢にするのですが、これには最新の削り用の機械を使うそうです。

これは手彫りの場合だとどうしても価格が20~30万円になってしまうためで、

精度の高い高品質の本物をできるだけ低価格で提供するための職人さんの工夫。

この機械、そば打ち道具を製作する工房では中々持っていないものらしく、これを使うことではじめて、

精度が高い適正価格の大きなこね鉢を作ることができるんだそうです。

おすすめの一品

今回の取材で製作されていた商品はこちらです! この商品以外にも数々の蕎麦打ち道具が工房で日々、誕生しています。

ヒバの麺棒

こね鉢

ただ・・・一日に製作できる数量が限られていますので、品切れとなることもありますので予めご理解願います。